放置されつづける職業病

職業病の存在はずっと前から知られているのに、

なぜいまだにそれほどの損失を生み出しているのか。

それは職業病が放置されやすいものであるからです。

みんな我慢してる。 仕事だから、重いものを持ち運んだり、長時間立ったり、座ったりするのは、仕方がないことではあります。

この「仕方がない」という雰囲気や「みんな我慢してるから自分も」という空気が我慢につながっています。 痛いのは自分だけ

かもしれない。 他人の痛みは、自分にわかりません。

それゆえに痛みを自分の問題と捉え、会社、上司に訴えることなく我慢につながっています。

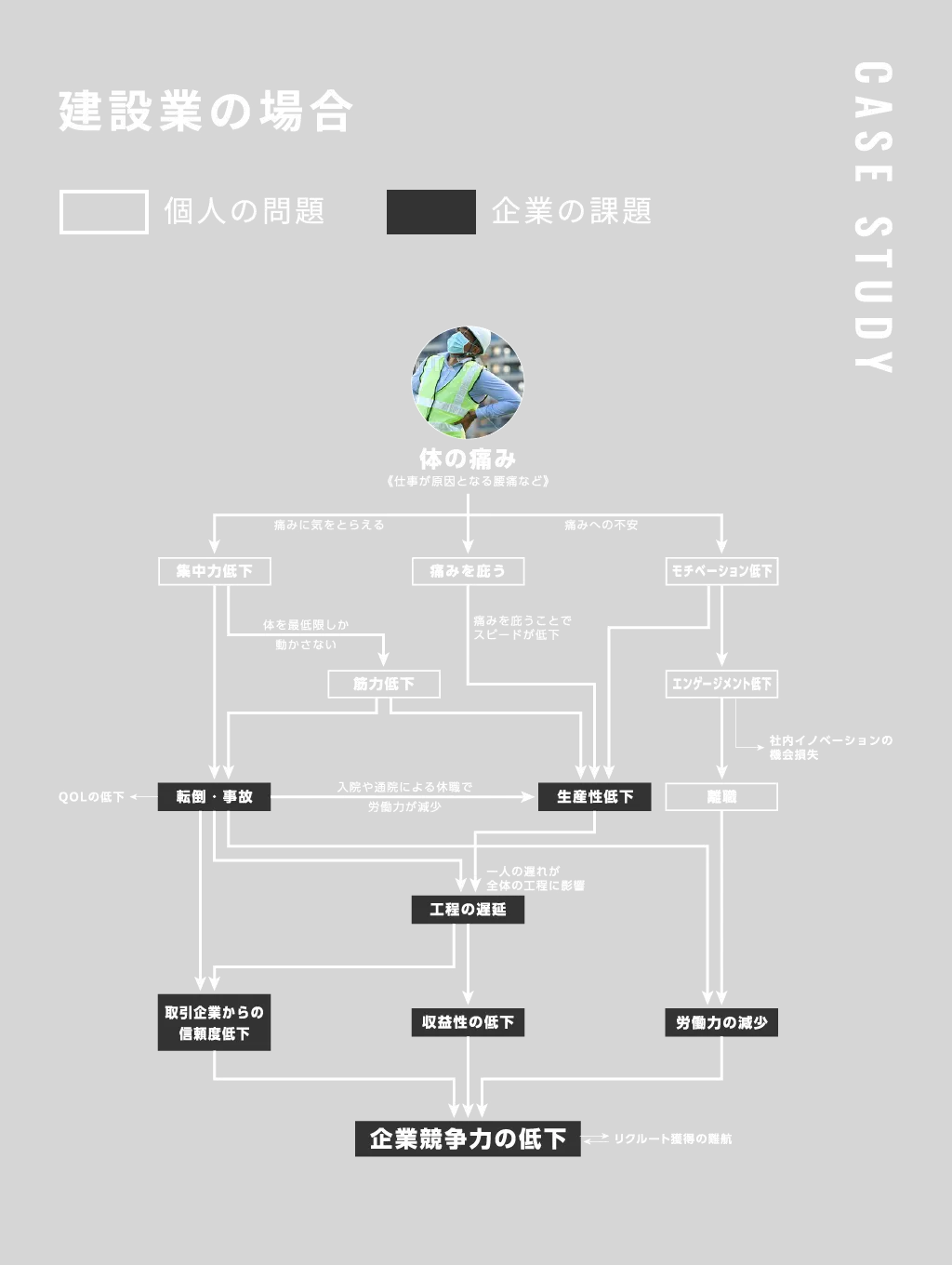

さまざまな問題につながる

個人の健康課題が企業の課題に発展

転倒や事故、工程の遅延という建設業としては好ましくない状況

企業価値低下と労働力低下を繰り返す負のスパイラル

個人の問題から

組織の課題へと

認識を変える。

「痛み」を組織の課題として捉え、対策することが

職業病回避の第一歩となります。

明らかにする 体と動作のプロである理学療法士が痛みの原因を特定します。

原因を明らかになれば、回避策も実行できます。 組織全体で

痛みの回避、

改善に取り組む 原因を組織全体で共有することで、他人事でなく自分事として捉えることができる組織文化の醸成につなげ、個人の問題でなく、組織の課題と捉えることにつながります。

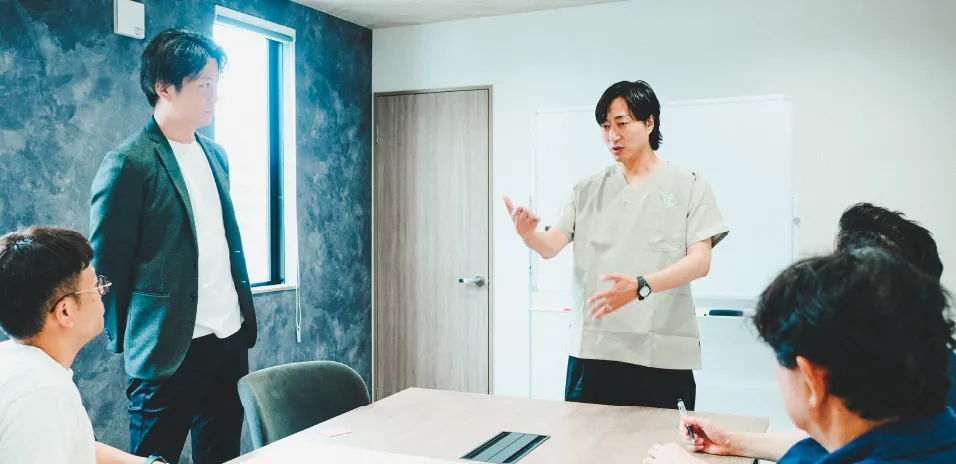

経営者、従業員で集まりワークショップを実施しています。組織内にある課題を全員で確認し、理学療法士のアドバイスを参考にしながら改善策についても話し合う場にします。

根本原因を特定。

課題解決に向けた

プログラムを実装。

原因分析

仕事内容を現地で評価しに伺います。職員から実際に職業病についてヒアリングを行い、どの仕事内容が負担がかかっているのか、その原因を現場で突き止めます。

アンケート、労働損失額の可視化職員の健康課題をアンケート調査により可視化します。また、健康課題によるパフォーマンス低下についても可視化し、労働損失額として表現します。

フィジカルチェック実際に職員の方の身体(フィジカル)を評価し、症状の程度や部位を特定します。そして、仕事内容と症状を正確に特定していきます。

現場介入

ワークショップの目的は「お互いの痛みを理解する」ことと、そこから発展した「お互いの問題を理解しあう文化の創出」です。理解を深めることはお互いの役割を尊重することにつながります。企業の中で必要とされているという感覚がつよくなることでエンゲージメントは高まります。

姿勢・動作指導仕事効率を上げるために、身体への負担を軽減するための適切な姿勢や動作を指導します。生産性を高め、効率的に働くことができるように支援します。

体操の指導職業病を解消するために、分析結果に基づき職員に対してセルフケアの指導を行います。その際に、大学機関や研究者と連携し、仕事内容や従業員の症状に適した内容を指導していきます。

体操の指導痛みにより休職せざるを得なくなった方に対して、自宅や職場に訪問し、復帰に向けた指導を行います。病院と連携し、早期の復帰に向けサポートします。復帰後も、パフォーマンスを維持できるようにフォローアップを行います。

検証・報告

介入によって、健康課題の解決がどの程度進んだのかを回避できた労働損失額などの具体的な数値により可視化し、提示します。

企業カルテの提出分析結果やワークショップでの議論内容、提供したソリューション、そして行った介入の結果をまとめ、今後の衛生管理の指針についてまとめた企業カルテを提出します。

アフターフォロー案の提示職場全体にウェルネス行動が定着し、持続的な健康経営が行っていただけるよう、今後の衛生管理の指針案を提示します。

SOCIAL IMPACT

企業の課題解決は

地域の発展、

日本の発展につながる

企業とその従業員の課題が解決されることで、エンゲージメントと生産性が向上し、結果として企業の価値が高まります。この企業価値の向上は、所在地の地域経済や雇用にも良い影響を及ぼし、最終的には日本全体の発展に寄与します。

地域経済の成長国際競争力の向上

健康で安心して働ける社会への変化

医療費削減社会保険負担削減